Das alte Sägewerk in Corvey ist in den vergangenen Wochen größtenteils abgerissen worden. Stehen bleibt nur der Silo-Turm. Von dem Areal eröffnen sich, wenn die Bäume kein Laub tragen, neue Blicke auf das karolingische Westwerk, das angrenzende Kirchenschiff der barocken Abteikirche mit seinem markanten Dachreiter über dem Chor und auch auf die vorgelagerten Domänengebäude des ehemaligen Benediktinerklosters und heutigen Weltkulturerbes. Unter dem Sägewerksgelände schlummern Überreste der 1265 wüst gefallenen Stadt Corvey. Die Geschichte dieses „Pompeji an der Weser“ soll im Zuge der Landesgartenschau 2023 in einem Archäologiepark erlebbar gemacht werden.

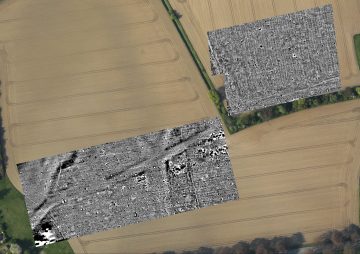

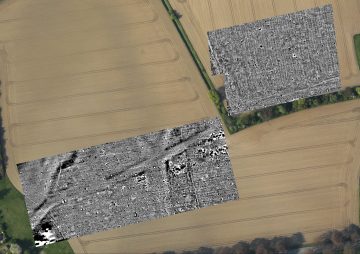

Luftbild O. Braasch 2006 mit Kennzeichnung des Umrisses der Stadtwüstung (Westfälischer Städteatlas, Blatt Höxter und Corvey).

Das Areal der verlassenen und wüst gefallenen Stadt Corvey reicht vom Corveyer Schutzhafen bis zum Schlosspark auf einer Grundfläche von rund 55 Hektar, wobei der Klosterbezirk mit eingeschlossen ist. Vor über 800 Jahren wurde hier eine Stadt des Mittelalters gegründet. Davon ist heute allerdings für den Besucher kaum noch etwas zu sehen. „Von der untergegangenen Stadt zeugen nur noch schwache Überreste, die sich beidseitig vom Corveyer Teehaus erstrecken: in Richtung Höxter der Stadtgraben und der eben noch erkennbare Wall mit Hecke und in Richtung Weser die Gräfte, die den Schlosspark von den Ackerflächen trennt“, wie Stadtarchivar und Historiker Michael Koch und Stadtarchäologe Andreas König berichten.

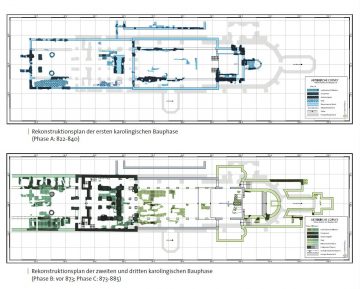

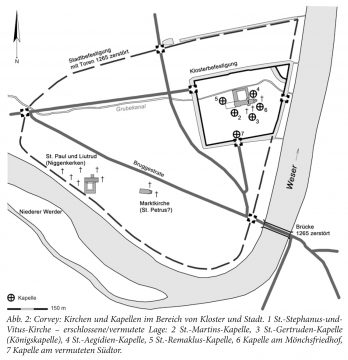

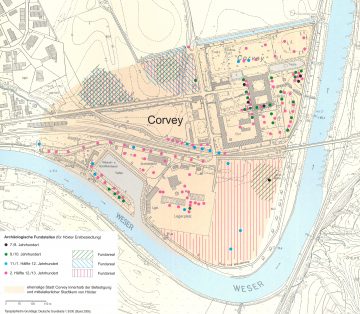

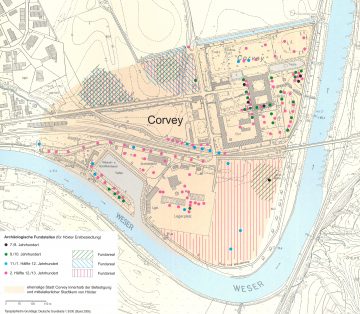

Kartierung archäologischer Funde mit zeitlicher Einordnung (Westfälischer Städteatlas, Blatt Höxter und Corvey).

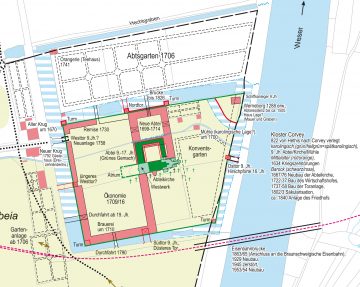

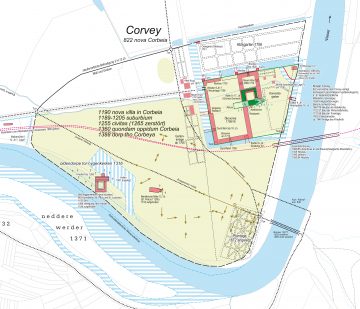

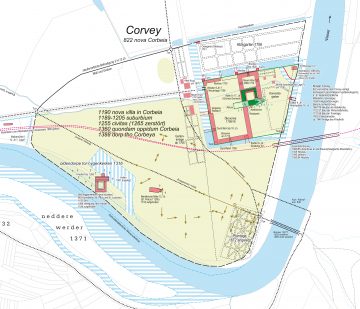

Areal der ehemaligen Stadt Corvey von der Gründung bis zur Neuzeit (Westfälischer Städteatlas, Blatt Höxter und Corvey).

Erneut wenden wir uns mit unseren Fragen an die beiden Experten vor Ort. Beide haben an mehreren Corvey-Projekten mitgewirkt, darunter den Arbeiten am Blatt Höxter und Corvey im Westfälischen Städteatlas und dem Welterbeantrag. Diesmal sollen sie uns von der ehemaligen Stadt im Corveyer Weserbogen berichten. „Es handelt sich um den seltenen Fall der Zerstörung einer mittelalterlichen Stadt, die nicht wieder aufgebaut wurde. Im Weserbergland gibt es weitere Beispiele, wie etwa den Stoppelberg bei Steinheim, die aber bei weitem nicht an die Bedeutung der Stadtwüstung Corvey heranreichen“, sagt der Archäologe. „Stadtgründer war wahrscheinlich einer der beiden Corveyer Äbte Konrad (1160-1189) oder Widukind (1189-1203) in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Beide sind bekannt als Burgen- und Städtebauer. In unserem Fall handelt es sich um eine typische Neustadtgründung in Konkurrenz zur älteren Stadt Höxter“, führt der Historiker aus.

Wie muss man sich eine solche Stadt vorstellen? Für den heutigen Betrachter zeugt nichts mehr vom einstigen Stadtleben innerhalb der Stadtbefestigung. „Man muss schon seine ganze Vorstellungskraft bemühen“, erläutert Michael Koch, „und sich den Verkehr auf den dicht bebauten Straßen und Plätzen, den pulsierenden Marktbetrieb vorstellen, bei dem Handwerker und Kaufleute ihre Dienste und Waren anbieten und Marktbesucher von Nah und Fern einkaufen.“ Bekanntlich besaß die Stadt Corvey eine eigene Ratsverfassung und diente der Abtei als Münzprägestätte. Stattdessen dominieren heute Ackerflächen und es fallen vor allem einige Wirtschafts- und Wohngebäude des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die Reste des Sägewerks und der Schutzhafen ins Auge. Außerdem wird das vormalige Stadtareal seit mehr als 150 Jahren von einem Bahndamm in zwei Teile zerschnitten. „Es ist kaum zu glauben“, stellt Andreas König fest, „aber die Stadt Corvey gehörte mit ihrer Nachbarstadt Höxter und den insgesamt fast 100 Hektar befestigter Siedlungsfläche um 1200 zu den Großstädten in Norddeutschland. Nur rund ein Kilometer Luftlinie trennte beide voneinander.“ Was die Fläche angeht, so befand sich Höxter-Corvey auf Augenhöhe mit den Städten Münster und Soest. Deutlich übertroffen wurde die Doppelstadt um 1200 nur durch die Städte Lübeck und Braunschweig mit rund 130 und 170 Hektar.

Ausschnitt der archäologischen Grabung 1970 mit Steinkeller (Foto: Stadtarchäologie Höxter).

Eine frühe mittelaltelterliche Stadtgründung, deren Grundriss weitgehend ungestört im Boden erhalten, stellt einen großen Glücksfall für die Forschung dar. Erste Begehungen von Ackerflächen setzten in den 1960er Jahren ein, die erste archäologische Ausgrabung fand 1970 durch Prof. Dr. Hans-Georg Stephan im Auftrag der LWL-Archäologie für Westfalen statt. Die ersten geophysikalischen Prospektionen wurden bereits in den 1980er Jahren durch Wolfgang Südekum von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover durchgeführt. Initiiert wurden diese durch Hans-Georg Stephan, der damals am Seminar für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Göttingen tätig war. Er setzte sich erfolgreich für eine so breit wie möglich angelegte archäologische Grundlagenforschung in Corvey ein und holte Forscher ganz unterschiedlicher Disziplinen, u. a. der Anthropologie, Zoologie, Bodenkunde und Botanik, mit an Bord. Die Prospektionen beschränkten sich zunächst auf die große Ackerfläche im Weserbogen. Hier liegt das Zentrum der mittelalterlichen Stadt um den Markt und die Marktkirche. Zur gleichen Zeit setzte durch den bekannten Luftbildarchäologen Otto Braasch die Prospektion aus der Luft ein.

Hellweg-Straßenpflaster in der Stadtwüstung Corvey, Ausgrabung Stephan Ende 1980er Jahre (Foto Stadtarchäologie Höxter).

Ausgrabung auf dem Parkplatz vor dem Schloss Corvey in der Zeit Anfang 1990er Jahre (Foto Stadtarchäologie Höxter).

Weitere Ausgrabungen im Stadtareal fanden durch das Göttinger Seminar für Ur- und Frühgeschichte unter Leitung von Stephan in den 1980er und 1990er Jahren statt. Im gleichen Zeitraum wurde auch die Werneburg ganz im Nordosten des Klosterareals teilweise ergraben und der Brückenkopf am Weserufer im Weserbogen entdeckt. Außerdem wurde durch die LWL-Archäologie für Westfalen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen die Stadtbefestigung in der Nähe vom Teehaus untersucht. Die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse flossen in die wissenschaftliche Habilitationsschrift von Hans-Georg Stephan ein, die 2000 in drei Bänden veröffentlicht wurde und eines der Grundlagenwerke für Corvey darstellt.

Aktuelles Foto ehemaliger Stadtgraben im Norden der Stadtwüstung (Foto Michael Koch).

Chor der Marktkirche, Ausgrabung Stephan 1980er Jahre (Foto Stadtarchäologie Höxter).

Was wissen wir aufgrund der jahrzehntelangen Forschungstätigkeit? Bereits angesprochen wurden die Überreste der Stadtbefestigung im Norden des Stadtareals. Sie bestand aus einem Graben und einem dahinter aufgeschütteten Wall und war wahrscheinlich nur durch eine hölzerne Palisade gesichert. Erschlossen wurde das Stadtareal durch drei Stadttore im Westen, Norden und Osten sowie mehrere Verkehrsachsen. Die Hauptachse in West-Ost-Richtung wird im späten Mittelalter als „Brückenstraße“ überliefert. Sie führte direkt auf die Stelle zu, wo bis zur Zerstörung der Stadt Corvey 1265 eine Brücke über die Weser führte. Die Straße war aufwändig zweispurig gepflastert und nahm zusammen mit Begleitgräben und Ausweichtrassen eine Gesamtbreite von bis zu 15 m ein. Ebenfalls im Corveyer Stadtareal lag das Stift Niggenkerken, mittelniederdeutsch für Neue Kirche, mit seiner St. Pauli-Kirche und eine eigene städtische Pfarrkirche am Marktplatz, die möglicherweise dem hl. Petrus geweiht war. Auf Letztere wird später noch einmal eingegangen.

„Auf einen besonderen Bewohner der Stadt Corvey gilt es noch kurz einzugehen“, betonen Koch und König, „nämlich den ´Chirurgen von der Weser´. Ausgebildet im italienischen Bologna und südfranzösischen Montpellier, lehrend und praktizierend in Paris und Vorreiter bei der Entwicklung spezialisierter Augenoperationen war er eine herausragende wissenschaftliche Persönlichkeit seiner Zeit. In der Nähe der Marktkirche wurden in einem Keller chirurgische Instrumente entdeckt, die ihm zugeordnet werden. Das zugehörige Gebäude darüber wurde 1265 während des Überfalls auf die Stadt Corvey zerstört.“ Ausgelöst durch die wirtschaftliche Konkurrenz der beiden mit Brücken ausgestatteten Marktorte Höxter und Corvey und die brisante politische Gesamtlage an der Oberweser, hatten Mitte Juli 1265 Truppen des Paderborner Bischofs gemeinsam mit den Einwohnern Höxters die Stadt Corvey überfallen, geplündert und niedergebrannt. Hiervon sollte sich die Stadt nicht mehr erholen.

Prospektion 2010 bis 2012: Magnetogramm im Bereich der nördlichen Stadtbefestigung (Abbildung Ruhr-Universität Bochum).

Im Vorfeld des UNESCO-Welterbeantrags für Corvey haben Fachleute des LWL, der Universität Bochum und der Stadt Höxter 2010 bis 2012 in einem Kooperationsprojekt erneut zerstörungsfreie Untersuchungen zur Erforschung des Bodendenkmals Stadtwüstung vorgenommen. Einblicke in die modernen Forschungsmethoden und ihre Ergebnisse bietet seit 2013 die Ausstellung „Corvey im Fokus“ im sogenannten Orgelgang von Schloss Corvey. Ziel ist es auch weiterhin, möglichst ohne Eingriff in die sensible Substanz im Boden und somit zerstörungsfrei Erkenntnisse über die Stadt und das Kloster zu sammeln, wie es sich auch im Welterbeantrag festgelegt wurde.

Prospektion 2019: Bodenradarmessung im Bereich des Sägewerks (LWL-Archäologie für Westfalen).

In jüngster Zeit wurde das Prospektionsprogramm wieder aufgenommen. Ein Forscherteam der LWL-Archäologie für Westfalen mit Unterstützung des Ludwig-Boltzmann-Instituts für archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie in Wien hat 2019 damit begonnen, die Überreste der Stadtwüstung mit Bodenradar- und Magnetikmessungen zu untersuchen.

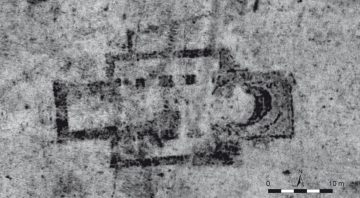

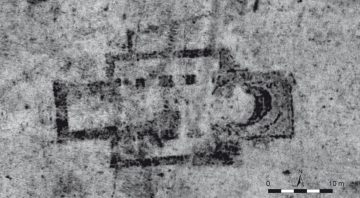

Bodenradarbild von der Marktkirche der Stadt Corvey (LWL-Archäologie für Westfalen).

Eines der jüngsten Ergebnisse begeistert die Forscher: „Im Bild des Bodenradars ist der komplette Grundriss der Marktkirche zu erkennen“, bringt es Michael Koch auf den Punkt. „Auf den Ostchor des Gotteshauses war man bereits im Zuge von Ausgrabungen vor dreißig Jahren gestoßen. Jetzt wissen wir, dass die Marktkirche eine einfache Turmanlage besitzt, wie zum Beispiel die mittelalterliche St. Petrikirche in der Altstadt von Höxter oder die Klosterkirche von tom Roden, und eine Gesamtlänge von etwas mehr als 36 m aufweist.“ „Die Kollegen von der LWL-Archäologie in Münster konnten außerdem feststellen“, führt Andreas König weiter aus, „dass die Marktkirche nicht flach eingedeckt, sondern schon vollständig eingewölbt war. Daraus lässt sich wiederum erschließen, dass sie mit Sicherheit erst ab der Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet worden ist.“ Der Fortsetzung der Prospektionen, die leider im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, kann mit hoffnungsvollen Erwartungen entgegengeblickt werden.

„Wir wissen aus dem Boden- und dem Schriftarchiv bereits einiges über die Topographie der Stadt Corvey, doch zahlreiche Fragen bleiben bis aus weiteres unbeantwortet“, sind sich Koch und König einig. Es ist noch viel zu tun, damit die untergegangene und vergessene Stadt, die seit den 1960er Jahren erforscht wird, in Rekonstruktionen wieder auferstehen kann. Im Zuge der NRW-Landesgartenschau 2023 entsteht im Weserbogen ein Archäologischer Park, der den Besuchern die Geschichte der untergegangenen Stadt erzählt und vor Augen führt.

Ein Beitrag von Michael Koch und Andreas König

Diese aktuelle Aufnahme zeigt das Areal der Stadtwüstung im Weserbogen, Blick von der Südost-Ecke in Richtung Sägewerk (Foto Michael Koch).